品茶興于唐朝,并在宋代發揚光大。

茶雖起源于中國,但茶并沒國界之分,世界各地民族對茶都有自己的一套喝法。本月底在新加坡管理大學舉行的“廉鳳講座:星洲論茶”,邀來中國茶葉博物館館長王建榮、臺灣冶堂茶文化工作室創辦人何健和新加坡留香茶藝創辦人李自強一起論茶。三位知名的茶人對于茶有怎樣的一套精神理念與主張?他們推廣怎樣的茶藝或茶道?

茶由中國的西南地區經巴蜀順長江而下,在唐朝興起,國家的統一,交通的發達,南北經濟文化交流的不斷加深,為茶葉的生產及相關文化的傳播提供良好的條件。宋代是中國歷史上茶文化大發展的全盛時期。宋代貢茶工藝的不斷發展以及皇帝和上層人士的投入,取代了唐代由茶人與僧人領導的茶文化發展的局面,民間茶風更為普及,茶坊、茶肆的出現,使茶開始走向世俗,并形成了有關茶的禮儀。

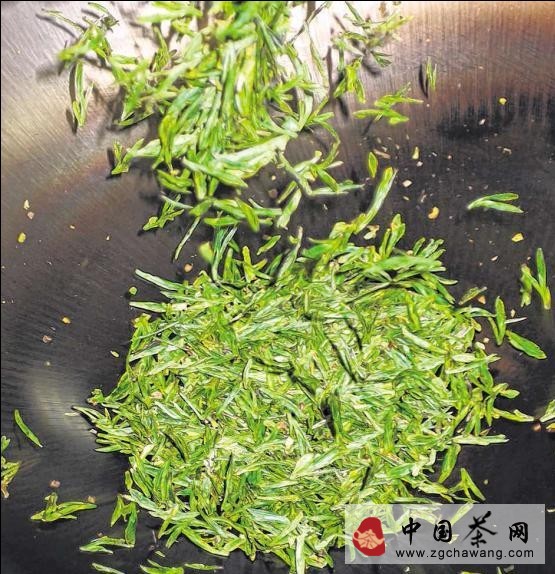

明太祖朱元璋下詔廢團茶改貢散茶是一大創舉,餅茶為散形葉茶所代替,茶的品飲方式發生了劃時代的變化,以沸水沖泡葉茶的品飲方法延續至今。

茶道是茶藝與精神的結合,興于中國唐代,盛于宋、明代,衰于清代。中國茶道講究五境之美,即茶葉、茶水、火候、茶具、環境。茶道遵循一定的法則,唐代為克服九難,即造、別、器、火、水、炙、末、煮、飲。宋代為三點與三不點品茶,“三點”為新茶、甘泉、潔器為一,天氣好為一,風流儒雅、氣味相投的佳客為一。

唐代的煎茶(把茶末投入壺中和水一塊煎煮)是茶的最早藝術品嘗形式,宋代文人雅士盛行的斗茶是古代品茶藝術最高表現形式。清代至今流行于福建汀州、漳州、泉州和廣東的潮州的功夫茶是唐、宋以來茶藝的流風余韻。

中國茶葉博物館館長王建榮受訪時以為,中國茶道是整體中華茶文化體系傳承沿革的結果,也是中華茶文化在現當代的延續和發展。茶道并非單一的內容,而是涵蓋了多個層次與方面,自然也沒一個準確的定義。中國國內學者對“中國茶道精神”也都有各自不同的見解。當代茶圣吳覺農先生認為:茶道是“把茶視為珍貴、高尚的飲料,飲茶是一種精神上的享受,是一種藝術,或是一種修身養性的手段。”

世界茶道起源于中國,茶道精神卻并沒國界之分。王建榮說,茶本是利于人平和心態,精心思考的一劑“良藥”。“和、敬、清、寂”四規是日本茶道精神,韓國茶禮的基本精神是“和、靜、儉、真”,臺灣中華茶藝協會通過的茶藝基本精神是“清、敬、怡、真”,而茶學大師莊晚芳總結歸納的“茶之四德”則是“廉、美、和、敬”,區別甚小。若比較不同國家地區的茶道精神,更多在于外在表現形式的差異,比如日韓茶道比較注重儀式感和形式感,中國人更在乎茶的滋味和飲茶時放松愉悅的狀態。“道由心悟”,每個人眼中都有屬于自己的“茶道”。

自唐代陸羽《茶經》問世,歷代茶人對于茶事探索無限。當今社會生活節奏緊張,挪出一杯茶的時間至為關鍵,生活茶主張流傳很廣。臺灣冶堂茶文化工作室創辦人何健認為,“通過喝茶,讓生活精致化,讓人心沉淀下來,認識當下人與自然、人與物的關系。”

新加坡留香茶藝創辦人李自強不講究非什么茶才喝,什么茶具才泡,反而強調跟什么人喝,找時間跟家人坐在一起喝茶,才最重要。

中國茶葉博物館館長王建榮

心無雜念才能品出真滋味

杭州是龍井茶鄉,喝茶風氣興盛。位于西子湖畔的中國茶葉博物館1991年對外開放,占地4.5公頃,是中國唯一以茶和茶文化為專題的國家級博物館。館區茶園凝翠,輔以花廊、曲徑、池沼、水榭,富有江南園林韻味,每年吸引50萬人次客流量,外地游客占六分之一,亞洲比例最大,其次是歐美游客。

身為茶葉博物館館長,王建榮(42歲)提出了“愛茶,愛生活”的口號,傳遞的不僅是一種理念,也是一種生活態度。他說:“生活之中需要有茶,茶為生活增色,我們因為茶而放慢了生活腳步,因為茶而平緩了浮躁的情緒,因為茶而擁有了一顆包容的心。熱愛茶,熱愛生活,讓人在快節奏的生活狀態里,以一種平和的心境,靜享一杯清茶。”