在中國陶瓷工藝史中,縱然有些器形是由歷代能手別出心裁,獨力創制出來的,但絕大多數的器形仍是由前人遺器中,慢慢改良。四方傳爐壺的形制到底是濫觴于哪一時期,甚或是首創于哪位高人,不敢妄發謬論。

傳爐的名稱來歷傳爐的名稱來歷又是什么呢?似乎難以考據,但可能性有二。

首先傳爐為古代道家煉丹所用之丹爐。葛洪是東晉時期著名的道教領袖,游盡天下名山,與丹術,醫道頗有心得。至麻姑神功泉(江西撫州南城)覺得泉水清冽脫俗,于是傳爐煉丹,留戀泉石之間,至今,葛洪仙井遺跡猶在。麻姑泉釀酒又稱壽酒,洪祖以其水煉丹求壽成仙,而人壽之極致又稱茶壽。今以陽羨砂壺,仿傳爐之型,飲茶延年。真乃切情,切意。

青銅器 伯簋

其次,古時還有“金殿傳臚(爐)”一說,明清時代在殿試后兩天,皇帝召見新科進士。考取的進士們身著公服,頭戴三枝九葉冠,恭立于安門前聽候傳呼,然后與王公百宮一起進太和殿分列左右,肅立恭聽宣讀考取進士的姓名、名次。這就是“金殿傳臚”。“臚”有陳列的意思,“傳臚”就是依次唱名傳呼,進殿晉見皇帝。因古時候紫砂壺是士大夫階層的雅玩,將壺名取為傳爐,應有取其諧音后又取意自勉吧。

“傳爐”壺造型有哪些主要特點?

壺身四方,方中有圓,幾無棱角;底、腹、口規矩而挺拔有力;四足鼎立,圓中寓方,曲線強勁,足外緣與壺身外緣等齊;三彎流曲折自然;把手方中帶圓;全器昂揚挺拔,威嚴穩重,古樸典雅,渾厚端正,比例恰當。

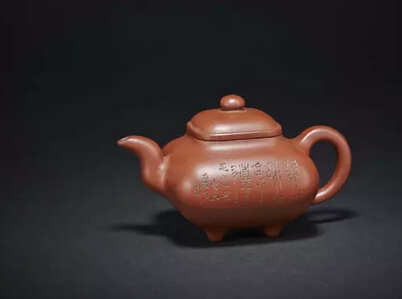

民國 沈孝陸制傳爐壺

傳爐壺式為宜興紫砂壺經典造型之一。此壺紫泥粉漿,俗稱“外紅內紫”,光彩鑒人,肌理滋潤,壺面呈四方,鼓腹飽滿,棱角渾樸有致,挺拔有力。壺壁兩側分繪山水圖及詩文詞句。壺蓋弧起,中心鈕滴似如算珠,三彎流式胥出,弧把昂揚,四足為乳釘狀,底鈐“沈孝陸”。 全器方圓相濟,挺勻有力。

四方傳爐,俗稱“四豬腳”,其“豬腳”自然是其最明顯的特征。幾乎所有的傳爐式的底足皆采釘足形式,且多屬短柱形。就造型而言,傳爐屬紫砂光素器的范疇,但方中寓圓,比一般方器多了一分圓潤之美。而壺嘴的造型難度亦高,方中帶圓,圓里寓方,再加上多為三灣流式,在處理上倍增挑戰。壺蓋延續了全器造型特征,多為方形圓角,一般多采用壓蓋形式,制作精良的壺蓋要四方通轉無疑,其面面俱到,能延續全壺氣韻。壺鈕乃點睛之筆,更需顧及與器身的整體搭配協調與否。

一壺既就,五蘊俱足。當恭疏竭引一言,報天道和諧之心。

造化生生傳爐機,

方圓動靜韻誰知?

有人識取其壺數,

茶語壺言兩相宜。