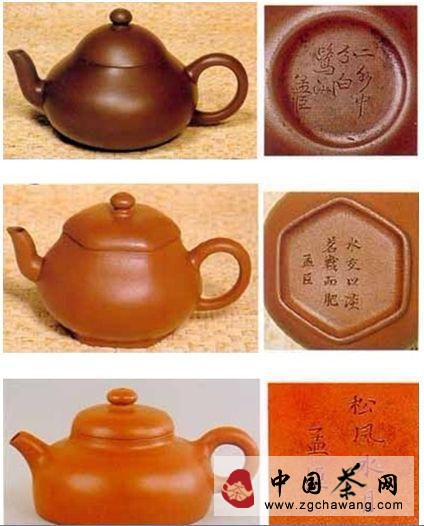

惠孟臣作品集

明代紫砂名師惠孟臣以制作小壺而蜚聲中外。“孟臣壺”胎輕壁薄、工藝細膩、體態輕巧、造型古樸、口蓋嚴密且渾然一體,壺底有“惠孟臣制”的楷書題款。遠在明末,“孟臣壺”就已遠銷歐洲、拉丁美洲、中東及日、韓、泰、菲等國,并對歐洲早期制壺業影響頗大,甚至歐洲皇家的銀茶具,也模仿了惠孟臣的“梨形壺”造型——足見“孟臣壺”在我國紫砂茗壺發展史上的地位。由于“孟臣壺”很適合功夫茶要求的“杯小如胡桃,壺小如香椽,每斟無一兩……”(清·袁枚《隨園食單》)的飲茶標準,以至于閩南、臺灣茶人把“孟臣壺”作為對功夫茶壺的習稱,選擇泡沏功夫茶的茶具時尤為珍愛小巧玲瓏的紫砂陶制“孟臣壺”。其色與茶色相諧,茶香因壺而綿長,同時,飲茶人又可賞美壺于舉手提壺之間。

紫砂茶壺追求的古樸雅趣基本上與文人的追求是一致的,就像國畫將詩、書、畫、印融為一體一樣。如果把文人畫家所追求的情致和意境移到紫砂茶壺上,它豈止是一把僅能盛水的茶壺!如果以文化藝術的眼光來看紫砂茶壺,很容易將它視為一幅內涵豐富的畫,一件高雅的藝術品,這也正是紫砂茶壺的人文所在。如果把中國畫解釋為“水墨畫”或把山水畫理解為“風景畫”太過流于表面,那么,僅僅把紫砂茶壺單純當成容器,也未免有失雅趣。

天公有情,鐘靈秀于江南,處處山水秀美,在在人文薈萃。文化的積淀,不僅孕育出了瓷都景德鎮,而且培育了陶都宜興。陶瓷作為一種藝術,確乎博大精深,既折射出深邃的人文,又反映了始終進取的藝術創造。

如果說嗜酒豪飲,表現了北地豪杰“駿馬西風薊北”的粗獷豪放,而以茶待客,淺斟細品,則顯示出南國文人“杏花春雨江南”的恬靜淡泊、清高脫俗。

文人們往往以品茗為韻事。茶為飲中君子,文人學士品茶,一擇“雅境”——或竹塢流泉,或幽院明軒;二求“雅器”——泥爐鄣炭,瓦罐陶壺,茶具自然也要古樸為上品;三聚“雅人”——“談笑有鴻儒,往來無白丁”。妙用泉之高下,巧使火之文武,水之三沸,泡之疾徐,更是無以窮盡——追求的是一種“湯清、氣清、心清”的神妙境界。飲茶不僅講究茶葉、水質、氣氛,更重茶具。紫砂壺之所以為茶具中之圣品,符合 “茶道”之處,不僅因其敲擊時“無聲無色,神物自晦”,更在它“既無銅錫之敗味,又無金銀之奢華”,“香遠益清”,實可譽為茶具中之君子。以君子之身,持君子之具,啜君子之飲,一壺在手,不知為江南風流儒雅的文人墨客增添多少畫意,憑增幾許詩情……

北宋時,宜興的紫砂茶具已負盛名,頗受文人的注目。梅堯臣在《杜相公謝蔡君謨寄茶》中留下“小石泉冷留早味,紫泥新品泛春華”的詩句。自從明代中期以后,供春始開精雕細琢之先河,紫砂壺更成為了人們的雅愛之物。

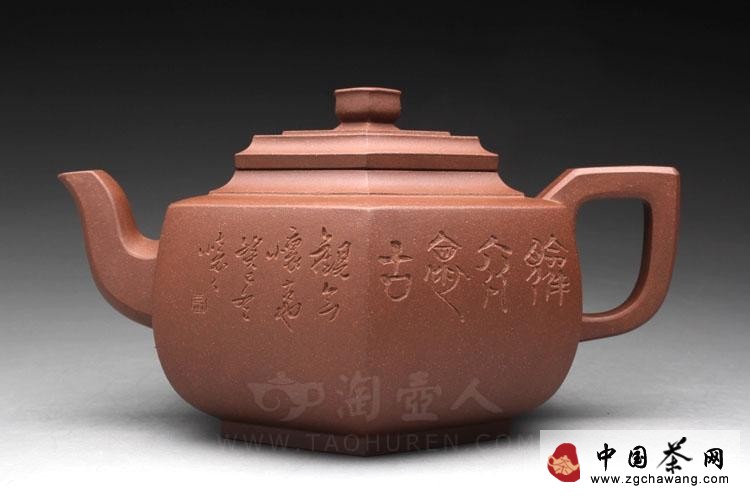

正德之后,文人與陶工相結合,造就出一代代制壺名家,也產生了更多的傳世佳品。文人雅士們熱心參與紫砂壺的研制工作,或設計圖形、撰擬銘文、繪鐫紋飾;或親自搏泥、寄物寓意、騁志抒懷,以此為雅、為樂。一把“大影壺”上刻有“茶山之美,含土之精,飲其清者,心恬神寧”,是汪森為制壺名家時大影所撰;“笠蔭喝,茶去渴。是二是一,我佛無說”是膾炙人口的“曼生壺”銘;著名畫家吳昌碩為黃玉麟撰擬的壺銘頗多,其中“誦秋水篇,試中冷泉,青山白云吾周旋”,實為妙語巧思。善制紫砂壺的工藝大師們更是究典籍,觀鼎彝(“鼎彝”,古代貴族使用的酒具的統稱,后世也用以泛指祭祀器具),研書習畫,汲取各方面的營養,以提高技藝。

描述紫砂壺的“藝術”靈魂,不妨用“神韻”二字。作品的表現主題,是否大氣、秀氣、雅氣;作品形體的氣度、力度、角度是否流暢貫通是紫砂壺造型設計關鍵。“物動氣移,氣移則流,流則有量,量積形力,力出有角”——只有形神兼俱的紫砂壺方可稱得上是好壺。

壺是為人設計的,壺由人而神顯,人因壺而怡情——古今許多文人墨客都通過賞玩紫砂壺、品位工夫茶來尋求淡泊、寧靜的心態。先賢有云“事在四方,要在中央”,“圣人執要,四方來效”——性剛者可賞柔壺;心亂者當玩條直壺;身孤者宜持自然壺;氣軟者應藏方壺。陰陽中和,事半功倍,實乃紫砂壺奧妙之所在。

紫砂文化概括起來說,就是中國悠久的陶文化與成熟于唐代的茶文化相互融合。其主要表現在造型、泥色、銘款、書法、繪畫、雕塑和篆刻等諸多方面。紫砂高手善于以壺為母體,融諸藝術于一壺,達成形式與內容和諧、神形兼備。宜興紫砂藝術方面最大的特點是素質、素形、素色、素飾,不上彩、不施釉、質樸無華。其素面素心的特有品格,常使人對它情有獨鐘,古今無數詩人、畫家對它的喜愛達到癡迷的地步,其影響力之大亦見一斑。

紫砂茗壺可以按照不同歸屬劃分類別。

第一類是具有傳統文人審美風格的作品,講究內在文化底蘊——追求“文心”,提倡素面素心的清雅風貌,在壺體上鐫刻題銘,以切壺、切茶、切景詩而為“三絕”,此為“文人壺”;第二類是有富麗鮮亮、明艷精巧的大眾趣味作品——在砂壺上用紅、黃、藍、黑等泥料繪制山水、人物、草、木、蟲、魚為紋飾,亦或鑲銅包銀,可稱“民間壺”;第三類是將砂壺進行拋光處理,鑲以金口金邊——造型風格迎取西亞及歐洲人的審美趣味,有明顯的異域風格,稱“異域壺”;第四類是不惜工本精雕細琢,講究豪華典雅,多為宮廷御用品,稱“宮廷壺”。

宜興紫砂還有一個獨特的現象。自明迄今,有諸多文人參與造型設計,配有書法、題詩、繪畫、刻章,與陶藝師共同完成作品。鐫刻的內容已經完全提升到文學高度,以壺寄情,曾一度發展到“字依壺傳”、“壺隨字貴”的境地,集造型、雕刻、繪畫、書法、詩詞多種藝術于一身,古樸的色澤,精湛的工藝,高雅的神韻,無不顯現出高層次的文化底蘊。

一把小小的紫砂陶壺,竟然能映現出如此高雅、古樸、含蓄的氣質,充滿藝術性、書卷氣和金石味,大約正是受了深厚的江南文化孕育和陶冶的結果吧。