東方文化,是內心的一種情結

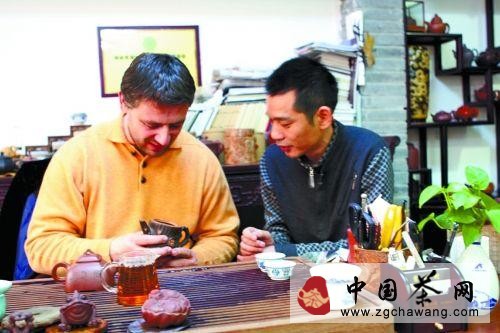

與本家明一番交談,讓記者著實震驚,他的普通話說得比宜興人蔣衛東順溜兒多了,成語諺語歇后語都難不倒他,不時還蹦出幾句字正腔圓的河南話。十余年的中國生活,已讓他成了一位“中國通”。

“我從小就愛看中國的武俠故事,心里藏著一個俠客夢,希望自己像故事里的白須老頭一樣,武功超群,關鍵時刻能出手伸張正義。”出于對東方文化的向往,本家明15歲就休學一年前往印度學習瑜伽;大學時,又選擇了中國古代漢語專業。

2000年,本家明來到中國。在北京學說相聲,還參賽獲獎;學習中醫針灸;研習儒釋道,參悟古老而玄妙的東方哲學;去臺灣學茶,師傅陳煥堂是“臺茶之父”吳振鐸的學生,在臺灣茶界頗有影響;在鄭州學形意拳,掌握中國內家拳精髓,注重修習內在意念而非外在力量……本家明對中國傳統文化的理解,比大部分中國人還要深。

茶很簡單,倒茶即茶道

本家明說,德國人主要喝咖啡,二戰后,東方茶文化通過日本傳入德國,“我們在德國喝的茶主要就是日本的蒸青綠茶,同時受日本茶道影響,喝茶比較注重儀式感,通過泡茶的過程來陶冶心情、修身養性”。

“以前在德國,我以為茶文化就是茶道,是泡茶的形式。來中國學茶后,我才發現茶葉本身的學問這么深,有許許多多的品種、產地、工藝……”本家明對這種神奇的東方樹葉產生了好奇,開始買茶、喝茶。

“剛開始在北京,我就喝茉莉花茶和鐵觀音,也不懂茶的好壞,就聽店里人的介紹買。”本家明很快就發現,“中國人很愛講故事,每個人講的故事還不一樣,越聽越亂。我經常被忽悠,花幾百元買來只值20元的茶。”走了不少彎路,見了很多“名家”,喝茶喝得頭都暈了,本家明卻越來越迷惑,不知道究竟什么樣的茶是好茶。他不由得感慨:“中國是個寶地,想挖寶也不容易啊!”

后來,本家明去臺灣學茶,專門去茶園看茶葉的生長、采摘和制作過程,并自己動手做茶,對茶有了深入的理解;來到鄭州后,又跟隨田瑞杰老師學習各大茶類的基礎知識,并鉆研普洱茶,收獲頗豐。

如今,習茶多年的本家明對茶有自己獨到的見解。在他看來,很多人不是用嘴巴喝茶,而是用眼睛和耳朵喝茶。眼睛看牌子,耳朵聽故事,卻獨獨忘了茶是要靠嘴來品嘗的。“其實當你什么也不懂,一張白紙時,才是最能喝茶的。一旦你聽多了故事,受到各種觀念的影響,就會不自覺地去印證、追隨別人的感受,不再相信自己的感覺,掉進陷阱走不出來了。”

本家明繞了一大圈,又回到了原點。“喝茶應該是很單純、輕松愉快的事,只要覺得好喝、適合自己就是好茶,不需要懂那么多。倒茶即茶道,是很自然的東西,不必去刻意追求什么。”

紫砂亦是一段緣

紫砂與茶文化密切相關,而這方面還是本家明的弱項。“以前在北京上過當,買過很劣質的紫砂壺;后來零星地從朋友手里收過一些,但沒有好好養過。這次聽說了養壺大賽,感覺很有意思,就來領一把,也趁這個機會來系統地學學紫砂知識。”

本家明打算用臺灣高山烏龍茶來養這把觚凌壺。

村長透露給本家明一個重要信息:“上世紀80年代中期,宜興有一批紫砂咖啡具出口到德國、英國,全部出自蔣蓉那批大師之手,如今的市場價值很高。這批作品都是整套器具,內施白釉,非常精美。”村長叮囑本家明,回到歐洲去可以留意舊貨市場,遇到這批大師的東西一定要入手。

本家明正在籌劃回國建個文化體驗館,把他游歷東方的收獲帶回去,“茶、武術、中醫、紫砂、瓷器等中國傳統文化元素,都會在里面得到真切體現。”

對家明來說,紫砂與其他來自東方的古老傳承一樣,遇到了,便是一段緣,便追尋下去,不刻意,不糾結,也許,這也是東方文化帶給他的一份淡然。